無線歴史展示室とは?

無線通信の歴史についての理解を一層深めていただくため、横須賀リサーチパーク(YRP)の企業を中心とした皆様に展示品のご協力をいただき開館いたしました。貴重な資料を多数収蔵しています。無線通信技術分野における先人の功績をご覧ください。

見学は10名様以上の団体にて、ご希望日の2週間前までにお申込みください(説明ガイド付き)。

入 館 料: 無料

見学時間: 平日 午前10時~午後5時

(お受けできない日時もございます。あらかじめご了承ください。)

ご入館頂ける人数に限りがあるため、お申込みに際しご希望に添えない場合がございます。

また、YRPでイベント等が行われる際には、個人の方でもご覧いただける場合がございます。

日程等については、下記メールフォームからお問い合わせください。

展示情報

1.横須賀リサーチパークについて

横須賀リサーチパーク(YRP)は、携帯電話の通信規格を世界統一するために1997年に設立された研究拠点です。公的な研究機関や大学の研究室および国内外のリーディング企業が集積し、2001年の第三世代携帯電話を誕生させました。 電波実験には都市部の電波との干渉を避けなければなりません。 丘陵に囲まれた谷部としての立地条件により選ばれたYRPは、都心へも好アクセスです。 海と緑に囲まれた豊かな自然の恵まれた環境の中で、国内屈指の研究開発が推進されています。

2.横須賀の歴史

1853年、横須賀の久里浜にペリーが上陸し開国を迫りました。 翌年、ペリーが2台の電信機を幕府と天皇に献上しました。その意図は、下の絵にあるように、世界は着々と電信網を構築していることを示すねらいがあったと思われます。

横須賀自然・人文博物館所蔵 Heine画

1850年、電信網は世界で初めて海底ケーブルがドーバー海峡を渡りました。 そして1866年には、海底ケーブルが大西洋を横断し、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカ大陸、アフリカ大陸、東南アジア、オーストラリアにニュージーランドまで電信がつながる時代になりました。日本だけが電信網につながっていませんでした。日本は、この技術力の差に、全力で追いつかねばなりませんでした。

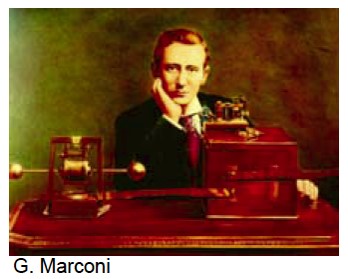

1895年、日本はロシアの南下政策に対処するために、英国に軍艦を発注しました。この中に戦艦三笠がありました。 発注の交渉のさなかの1895年、マルコーニが無線通信の実験に成功し、徐々に距離を伸ばしていきました。 海に浮かぶ船にとって、それまでは手旗信号やライトの点滅での通信しか無く、せいぜい通信距離は50kmほどでした。無線通信が軍艦にとって不可欠の通信手段であることが世界中に理解されました。

注:日本が軍艦を発注したのは、1895年、日清戦争の終了後です。三笠を含む4隻の軍艦は、もともと他の国が発注していたものを、日本に替えてもらったものです。日本の発注前には造船が始まっていたため、発注してから竣工までが短期間となっています。

公益財団法人 三笠保存会所蔵写真

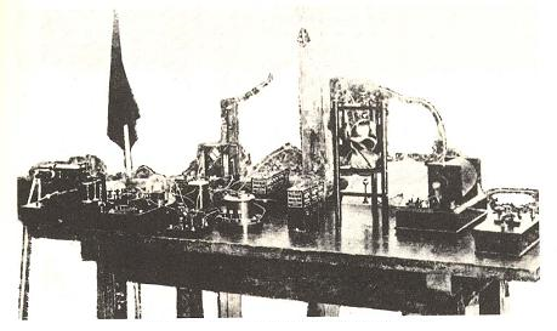

このため日本は、マルコーニ社に無線通信機の購入を交渉しましたが、法外の価格を示されたため、やむなく独自に開発することを決意し、逓信省電気試験所の松代松之助技師の努力により、1897年には品川沖で無線実験に成功しました。

松代松之助電信主任

木村駿吉教授

マルコーニは着々と通信距離を伸ばし、1899年にはドーバー海峡50kmの横断に成功しました。

海軍でも無線機開発に着手し、1900年に無線電信調査委員会を設置し、松代技師や第二高等学校(現東北大学)の木村俊吉教授を招聘しました。同年、逓信省電気試験所では松代技師の後を引き継いだ佐伯技師により

千葉県の津田沼と横須賀の大津間の54kmで実験が行われました。

他方、無線電信調査委員会は横須賀の田浦(船越)の海軍工廠に通信技術者を集めて無線機開発に取り組ませました。この結果、1903年(明治36年)に通信距離が夜間1,000kmに達する三六式無線機が誕生しました。

ただちに全艦船に搭載するべく、無線機工場を設置し、昼夜兼行で製造しました。

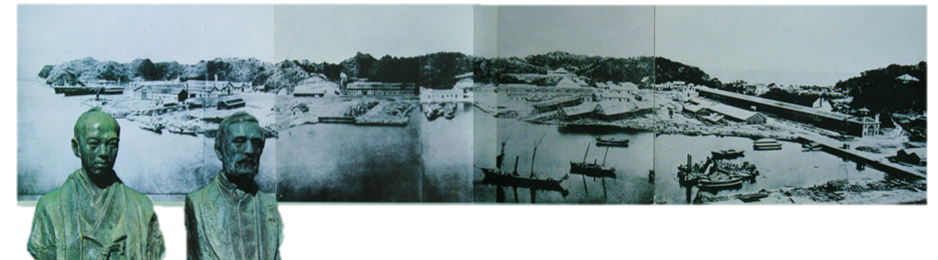

横須賀を選んだ理由は、幕末から造船所や製鉄所が開設され、軍港と兵器工場が置かれるなど、当時のわが国の重工業の中心地であり、多様な知識・技術が得られると判断したことによります。

左:江戸幕府勘定奉行小栗上野介忠順像

右:フランス海軍大技師 横須賀製鉄所首長 F.L.ヴェルニー像

出典:横須賀市史 上巻

提供:横須賀市

こうして、1905年5月27日に始まる日本海海戦では、仮装巡洋艦信濃丸がバルチック艦隊を発見し、三六式無線機にて「敵艦見ユ・・・」を打電しました。この通信は戦艦厳島を経由して旗艦三笠が受電し、海戦の先手を打つことに成功し、圧倒的勝利を得る原動力となりました。

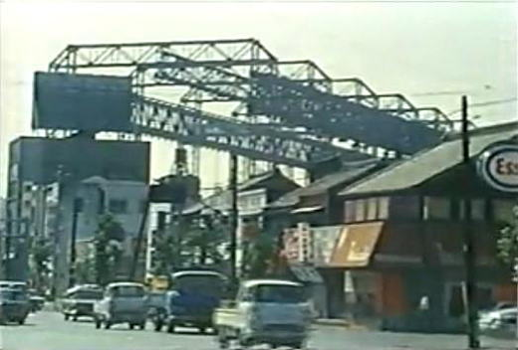

こうして横須賀は日本の重工業の中心となり、超大型船舶の造船に貢献しました。しかし、時代の趨勢により、横須賀の象徴であった汐入のガントリークレーンも1975年に撤去され、代わって同じ年、横須賀の武(現:光の丘)に日本電信電話公社の横須賀通信研究所(略称:通研)が完成し、横須賀は再び情報通信の研究拠点となりました。

3.無線通信の誕生

1895年、イタリアの発明家、マルコーニが電波を使った通信に成功しました。無線通信は、ケーブルにつなぐことができない船との通信に大変な進歩をもたらしました。

インダクション・コイル

コヒーラー検波器

松代松之助や木村俊吉らが開発し日本海海戦の勝利の原動力になった三六式無線機は今、横須賀に保存の記念艦三笠に保存展示されています。

4.ラジオ放送の始まり

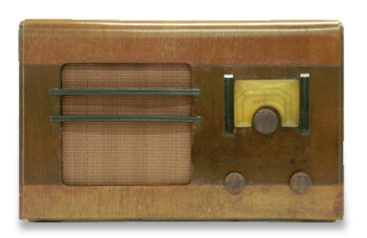

1923年にラジオ放送が始まった米国では、多くの真空管ラジオが製造され普及していました。

(米国 Atwater Kent社製)

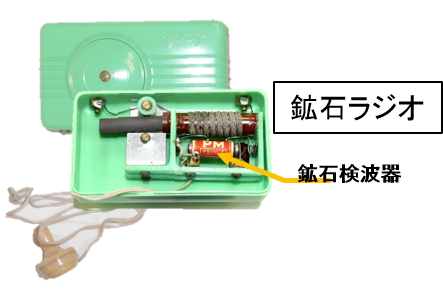

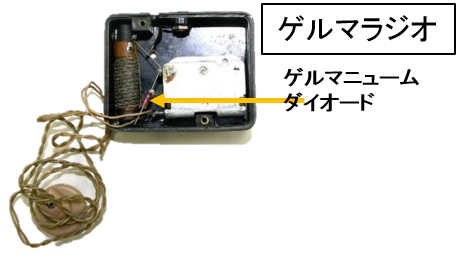

1923年9月、日本で10万人の死者が出る関東大震災が起きました。大衆に情報を伝えるため、放送の重要性が見直され、2年後の1925年に NHK(JOAK)の放送が開始されました。 当時、欧米では真空管ラジオが誕生していましたが、真空管は高価なため、鉱石検波ラジオで聴いていました。

日本無線㈱ 製

(写真はYRPによる複製品)

5.真空管の発達と歴史

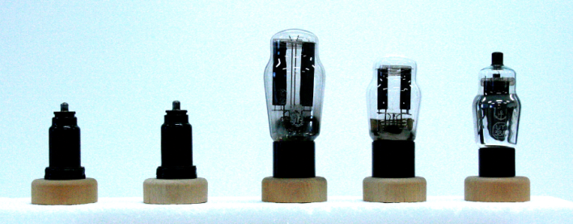

電波を効率よく安定的に送信と受信をおこなえるデバイスが真空管です。

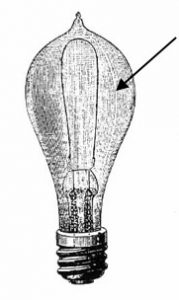

真空管とは、電流の制御や増幅を行うことができる電子管のことで、限りなく真空状態に近いガラス管の中にフィラメントと電極を収めた構造をしています。フィラ メントに電流を流すと熱電子が発生し、プラス電極に向かって移動します。この作用を利用して整流や電流の増幅・制御を行うことができます。

ガラスの内側に黒くならないスジができます。

Keith R Thrower 著 History of the British Radio Valve to 1940

横須賀海軍工廠は真空管の研究開発も行い、メーカーは海軍マークを刻印した真空管を納入しました。

1940年代には真空管が発達して、より高い周波数の無線通信が可能になっていきました。最初は、中波・短波だけだった通信は、超短波・極超短波と今の携帯電話の周波数まで使えるようになりました。

海軍92式特受信機改4

1940年頃、潜水艦搭載用として開発された受信機。 動作、操作性がよいため、海軍の全艦船や陸上局で使用されました。

20kHz-20MHzで使用されました。

米陸軍 PRC-10 FMトランシーバー

1950年頃 陸軍野戦用として開発された送受信機。MT管16本使用。

38MHz-55MHzで使用されました。

1959年光電社製

KS-321UA

高周波1段, 中間周波2段

ダブルスーパーヘテロダイン

1939年 米国製 Hallicrafters社製 S-20R

6.無線通信機の発達の歴史

真空管の発達にともない、高性能の通信機が誕生しましたが、第二次世界大戦中は物資に欠き、庶民は経済に苦しみました。それでもラジオ放送を聞けるようにするために、政府は低廉なラジオの製造を指示しました。三極管以下の「並み」の真空管で作られた「並三」、「並四」と呼ばれるラジオが普及しました。

(日本無線㈱ 製)

山中電機製「テレビアン」

戦争後、自由に海外の人々とも話ができる、アマチュア無線が爆発的に広がりました。 それまでは軍用の通信機を作っていた米国のメーカーも、アマチュア無線用の受信機を作り、日本製のアマチュア用無線機も安くて高性能でデザインも良く、盛んに輸出されました。

高周波1段, 中間周波2段

シングルスーパーヘテロダイン

1959年 トリオ製 9R-59

1969年 トリオ製 TS-510

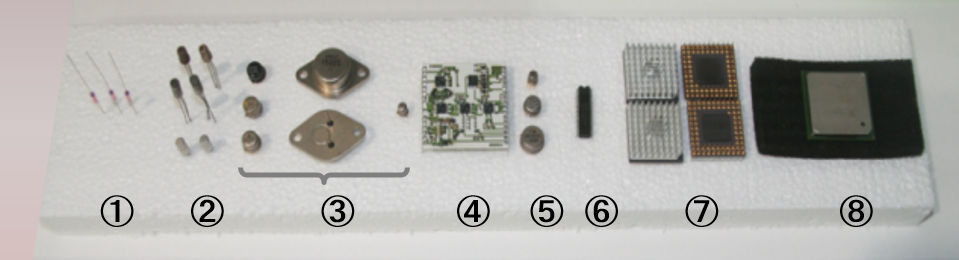

半導体の誕生と発達

1947年にアメリカでトランジスタが発明され、またたく間に真空管にとって代わる物となりました。 トランジスタは、真空管のようなヒーターがなく、温度も高くなく、半永久的に使えると評判になりました。間もなく、結晶の上に、たくさんのトランジスタを作る技術 “IC”が誕生し、よりいっそう、電子機器は小型になっていきました。小型化は、さらに高い周波数の信号への利用も可能にしました。

携帯電話の誕生と歴史

平和な時代となり、経済が栄えるとともに、移動中も会話ができるトランシーバーの需要が高まりました。様々なトランシーバーが誕生しましたが、最大の欠点は、公衆網につながらないことでした。

小電力トランシーバー

周波数: 27MHz帯 8チャネル

1978年 松下電器製 RJ-380

微弱電力無線

ラジホーン GT-02

1979年 学研製

アマチュア無線

トランシーバー

ケンウッド製 TH-77

1979年に日本で自動車電話が始まりました。ひとびとが持ち歩ける重さと大きさになったのは、1987年からでした。これまでに4世代の交代がありました。世界を統一する第3世代の実現のために、YRPが作られ、国内海外の力が集まりました。

アナログ方式のため高性能ラジオで盗聴が可能でした。

デジタル方式で盗聴は防止しましたが、各国が別々の方式でした。

YRPも貢献した世界統一方式の携帯、W-CDMA/ CDMA2000

スマートフォン(スマホ)

パソコンとなった携帯。

その結果、2001年には第3世代(W-CDMA/CDMA-2000)がサービス開始されました。これにより携帯電話でインターネットを利用する人も急増し、現在では心臓部をPC(パーソナルコンピュータ)と同一のものにした第4世代携帯電話の時代になっています。

リンク

交通アクセス

◆所在地:神奈川県横須賀市光の丘3-4 YRPセンター1番館